북한산 정보

북한산(北漢山 Bukhansan)은 서울시의 성북구·종로구·은평구·강북구와 경기도 고양시에 걸쳐 위치한 산이다(고도:836m). 본래 한산(漢山)이라 불렸는데 ‘큰 산’이라는 뜻의‘산’을 한자로 차음 하여 표기한 것이다. 한산이란 이름은『삼국사기』,『고려사』, 『세종실록지리지』등에 보이며, 서울 지방의 옛 이름을 한산·북한산·북한산성·북한성·한양 등으로 기록하고 있는 것으로 보아, 북한산은 처음에는 산 이름이 아니라 서울의 옛 이름인 한산의 북쪽 지역을 가리키는 지명이었다. 『신증동국여지승람』 한성부에는 “양주 지경에 있다. 화산(華山)이라고도 하며, 신라 때에는 부아악(負兒岳)이라고 하였다. 평강현(平康縣)의 분수령(分水嶺)에서 잇닿은 봉우리와 겹겹한 산봉우리가 높고 낮음이 있다. 또 삼각산이 되니, 실은 경성(京城)의 진산(鎭山)이다. 고구려 동명왕의 아들 비류, 온조가 남쪽으로 나와서, 한산에 이르러 부아악에 올라가 살 만한 땅을 찾았으니, 바로 이 산이다.”라고 하여 여러 다른 이름들이 보인다. 부아악은 어머니가 어린애를 업고 있는 형상을 한자명으로 표기한 것으로 해석된다. 부아가 불의 표기이므로 부아 → 불 → 화(火) → 화(華)로 바뀌어 화산이 되었다는 해석도 있다. 그러나 화산·화악은 세 봉우리가 연꽃이 핀 것과 비슷하다 하여 연화산(蓮華山)의 준말로 쓴 것으로 볼 수도 있다.『고려사』의 삼각산 승가굴의 기록이나, 『세종실록지리지』, 『신증동국여지승람』과『북한지』에 따르면 삼각산으로 나타나는데, 이는 고려와 조선시대에 일반화된 이름이다. 삼각산은 인수봉·백운봉·만경봉 세 봉우리가 삼각을 이루어 나란히 있는 모습 때문에 유래되었는데, 근래에까지 삼각산이란 이름이 일반적으로 사용되었으며, 조선 후기 북한산성이 축성된 내용을 기록한『북한지』가 출간된 이후 북한산이란 이름이 자연스럽게 사용되기 시작하였다. 세 봉우리 중 가장 높은 백운봉과 동쪽 인수봉(811m)은 온통 바위로 이루어졌다. 동남쪽에 솟은 만경대(801m)는 일명 국망봉(國望峰)으로, 이곳에 올라서면 만경이 한눈에 들어오는 바위라는 뜻으로 붙은 이름이다. 만경대 서남쪽에는 임진왜란 때 왜적들이 노적더미로 의심하였다는 노적봉(718m)과 진흥왕순수비가 있어 이름 붙여진 비봉(527m)이 있다.

북한산 산행 코스, 거리 및 소요시간

1. 산행 일시 : 2025년 3월 30일 일요일, 09:52 - 16:41

2. 산행 장소 : 북한산 원효봉, 백운대, 동장대(시단봉), 노적사, 중성문, 서대문 등

3. 소재지 : 경기 고양시 덕양구 북한동, 서울 강북구 수유동, 은평구 진관동

4. 산행 코스 : 북한산성입구 버스정류장 → 북한산성탐방지원센터 → 내시묘역길 갈림길 → 서암문 → 원효암 → 원효봉 → 북문 → 상운사 입구 → 대동사 입구 → 약수암 안전쉼터 → 백운봉암문 → 백운대 → 백운봉암문 → 용암문 → 동장대(시단봉) → 대동문 → 태고사 → 노적사 → 중성문 → 법용사 → 새마을교 → 대서문 → BAC 라운지 북한산점 → 북한산성탐방지원센터 → 북한산성입구 버스정류장

5. 산행 거리 및 소요시간 : 14.32km(6시간 49분)

북한산성입구 버스정류장(09:52) → 2.81km → 원효봉(11:16) → 2.29km → 백운대(13:11) → 3.02km → 대동문(14:27) → 4.65km → 대서문(16:14) → 1.55km → 북한산성입구 버스정류장(16:41)

북한산 산행지도 및 gpx 파일 다운로드

북한산 산행기 및 사진

▲ 북한산성입구(12233) 버스정류장(서울 은평구 진광동)에서 북한산 원효봉, 백운대 산행을 시작합니다.

▲ 북한산성입구 교차로에서 오른쪽으로 진행합니다.

▲ 북한산성 제1주차장(오른쪽)

▲ 북한산성탐방지원센터(↓ 북한산 둘레길 (불광동), 북한산 둘레길(효자동), 백운대 4.2km ↖)

▲ 갈림길(← 북한산 둘레길(교현리), 백운대 4.0km, ↓ 북한산 둘레길(진관동)·산성탐방지원센터 0.1km)에서 북한산둘레길 내시묘역길 구간 방향으로 이동합니다.

▲ 둘레교(원효봉[시구문] 2.2km, 북한산 둘레길[교현리] ↑, 백운대[계곡길] 4.0km →)

▲ 내시묘역길 갈림길(← 북한산 둘레길(교현리)·밤골공지킴터 2.7km, ↓ 북한산 둘레길(진관동)·북한산성탐방지원센터 0.8km, 원효봉 1.6km →)에서 오른쪽 원효봉 방향으로 올라갑니다.

▲ 서암문(← 원효암 0.8km·원효봉 1.8km·북문 2km)으로 오르는 돌계단

▲ 블랙야크 북한산 '13 성문 종주' 인증지인 서암문(西暗門)입니다.

1711년(숙종 37) 북한산성 성곽을 축조하면서 설치한 8개의 암문 중 하나이다. 암문은 비상시에 병기나 식량을 반입하는 통로였으며, 때로는 구원병의 출입로로 활용됐다. 주로 적의 공격에 예상되는 취약한 지점에 설치되었다. 서암문도 창릉천에서 쉽게 오를 수 있는 구릉의 정상부에 위치하고 있다. 서암문은 여는 암문과 마찬가지로 성문 상부에 문루(門樓)를 마련하지 않았다. 대부분의 암문의 출입구가 네모난 형태를 보이는데 서암문은 외관상 무지개 모양의 홍예(虹蜺) 형태를 띠고 있다. 문 내부에는 문짝을 달았던 지도릿돌과 장군목이라는 빗장을 건너질렀던 방형의 구멍이 남아있다. 서암문의 주변은 지형이 낮고 험하지 않아 취약지대에 속했다. 이를 감안해 다른 암문에 비해 성벽을 높게 쌓았다. 또한 성문과 연결된 성벽을 ㄱ자 모양으로 돌출시켜 접근하는 적을 측면에서 공경할 수 있도록 했다. 서암문은 성내에서 생긴 시신(屍身)을 내보내는 문이라 해서 시구문이라고도 불렀다.

▲ 방공호 오른쪽으로 올라갑니다.

▲ 원효암으로 오른 돌계단

▲ 블랙야크 북한산 '11 TEMPLE TOUR' 인증지인 원효암입니다.

▲ 원효봉 전의 암봉입니다. 암봉의 난간을 잘 잡고 내려가면 원효봉입니다.

▲ 블랙야크 북한산 '12 PEAK CHALLENGE' 인증지인 원효봉(해발 505m, ↓ 효자리 1.6km, 백운대 2.6km ↑)입니다.

▲ 원효봉에서 바라본 염초봉, 북한산 백운대, 만경대, 노적봉

▲ 원효봉에서 바라본 나한봉, 증취봉, 용혈봉, 용출봉, 향로봉, 의상봉

▲ 뒤돌아본 원효봉 정상

▲ 북문(← 효자비 0.2km, ↓ 원효봉 0.2km, 백운대 2.4km·북한산성탐방지원센터 2.5km →)으로 내려가는 길

▲ 블랙야크 북한산 '13 성문 종주' 인증지인 북문(北門)입니다.

원효봉과 영취봉 사이의 해발 430m 지점에 위치해 있으며, 산의 능선이 말안장 모양으로 움푹 들어간 형태를 보이는 안부(鞍部) 지점에 자리한다. 주변에 상운사와 훈련도감 유영지가 있는 것으로 미루어보아, 훈련도감 유영과 상운사에서 북문지역의 수비와 관리를 맡은 것으로 파악된다. 북한산성에는 대서문·대남문·대동문·대성문·중성문·북문 등의 6개의 대문이 있으며, 큰길은 '대서문-중성문-대남문-대성문'을 연결하는 간선도로였다. 대문 중 상대적으로 멀리 떨어진 지점에 위치했기 때문인 것으로 보인다. 대문으로서 북문이 차지하는 비중이 낮았던 것은 북문만이 대(大) 자를 붙이지 않은 사실로 알 수 있다. 실제로 북한지(北漢誌, 1745년 간행)를 보면 북문에만 도로망이 연결되어 있지 않다. 성문은 석축기단 부분인 육축부, 그 위에 올린 문루, 출입을 위한 개구부, 출입을 통제하기 위한 문짝 등으로 이루어진다. 현재 북문에는 문루와 문짝이 없는 상태로 육축부와 개구부만이 남아있다. 문루 자리에는 초석만이 있으며, 개구부에는 문짝을 달았던 원형의 지도릿돌과 장군목을 건너질렀던 방형의 구멍이 남아있다. 북한산성이 대문이 완성된 때는 1711년(숙종 37)인데, 30여 년 후에 간행된 북한지에는 북문의 문루가 표현되어 있지 않다. 이를 근거로 18세기 전기에 이미 문루가 없어졌으며, 그 상태가 지금까지 이어져 왔을 것으로 추정하기도 한다.

▲ 상운사 입구(← 상운사, ↓ 원효봉 0.4km, 백운대 2.2km·북한산성탐방지원센터 2.3km ↑)

▲ 상운사 안전쉼터

▲ 삼거리 이정표(← 백운대 2.0km, ↓ 원효봉 0.6km, 북한산성탐방지원센터 2.1km →)에서 왼쪽의 백운대 방향으로 올라갑니다.

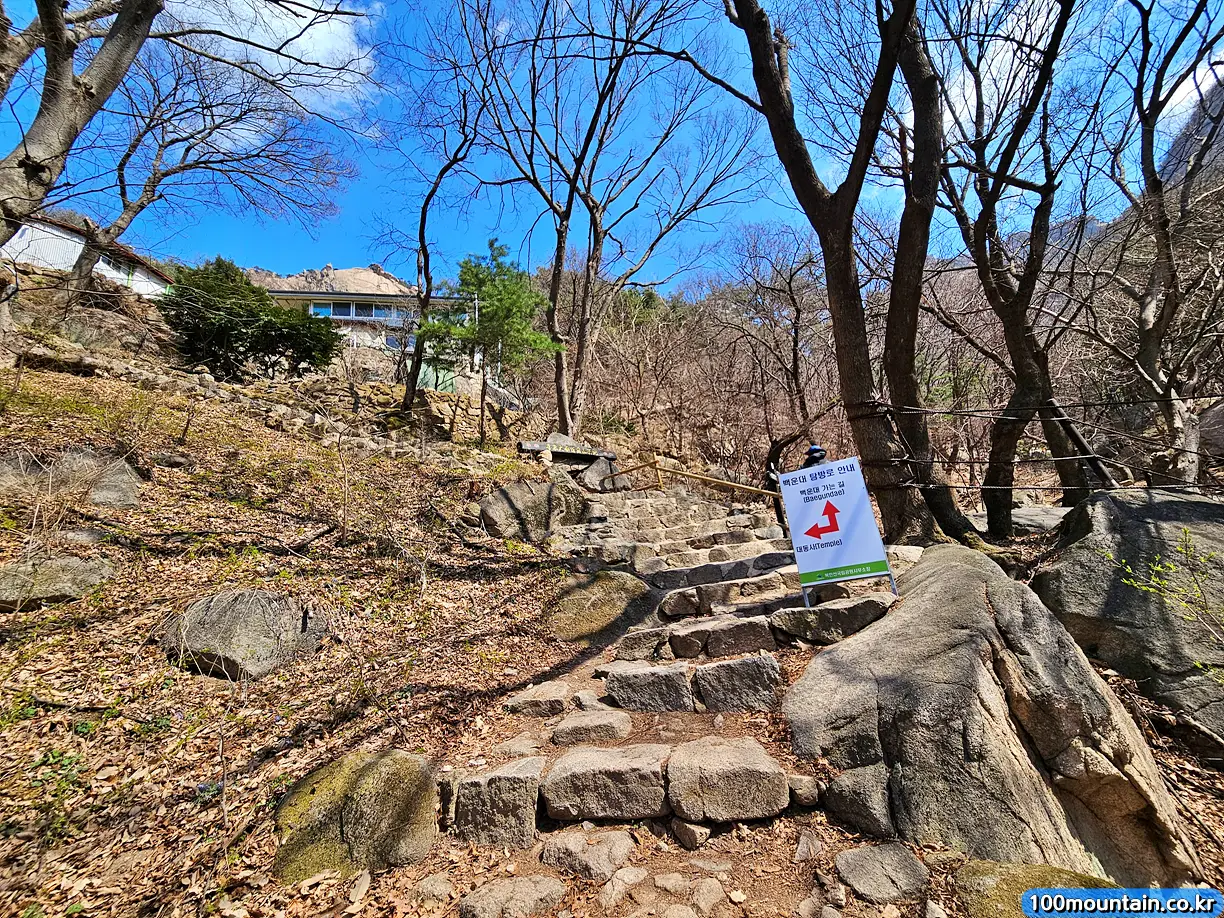

▲ 대동사 입구(← 대동사, ↓ 북한산성탐방지원센터 2.5km, 백운대 1.6km ↑)

▲ 약수암 안전쉼터

▲ 백운봉암문 하단(↓ 북한산성탐방지원센터 3.3km, 백운봉암문 ↑, 대동문 2.6km·북한산대피소 1.3km →)

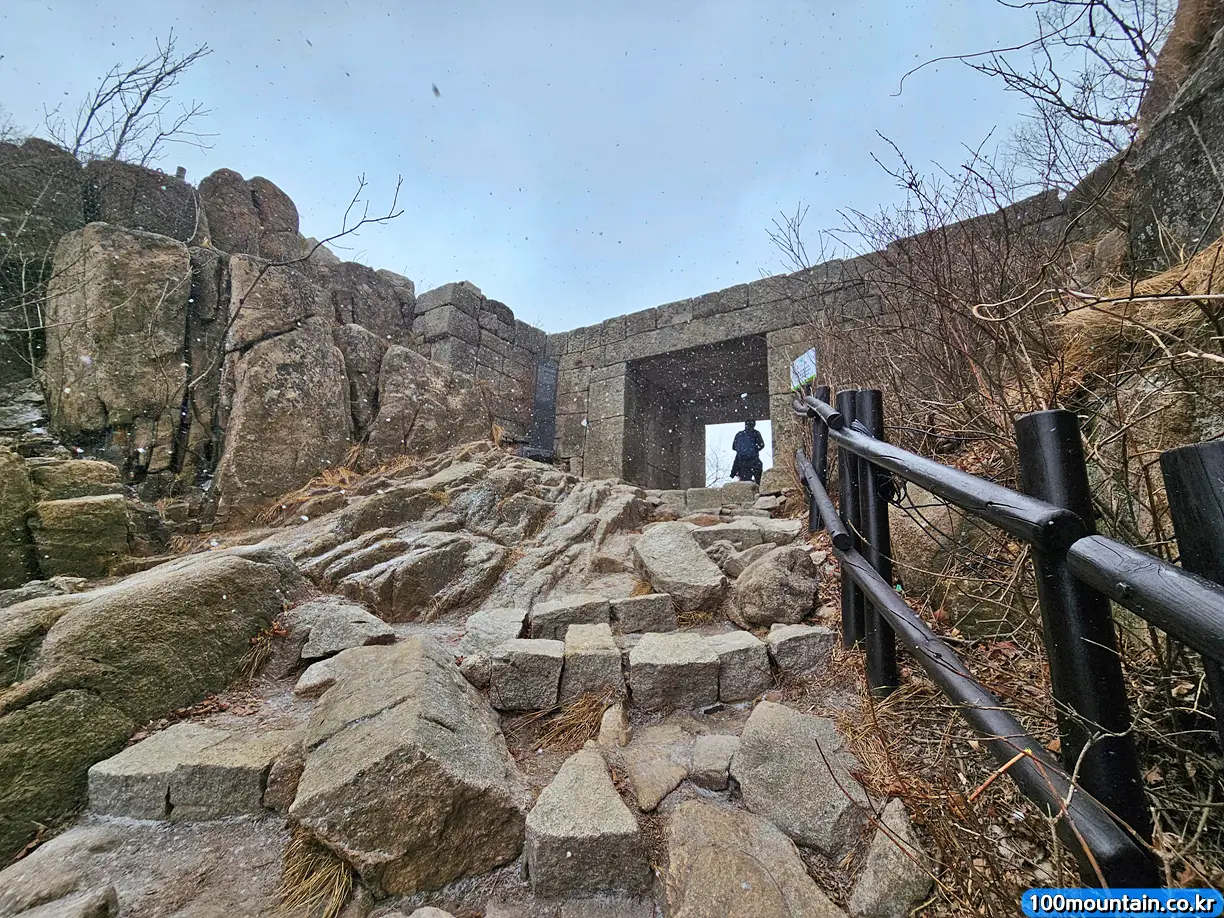

▲ 블랙야크 북한산 '13 성문 종주' 인증지인 백운봉암문(← 백운대 0.3km, ↓ 북한산성탐방지원센터 3.8km·용암문 1.2km, 북한산특수산악구조대 0.8km·백운대탐방지원센터 1.8km ↑)입니다.

북한산의 주봉(主峰)인 백운대와 만경대 사이에 위치한 성문으로, 북한산성의 성문 중 가장 높은 곳에 자리 잡고 있다. 1711년 북한산성 성곽을 축조하면서 설치한 8개 암문 중 하나인데, 일제강점기로부터 위문(衛門)으로 불려 왔다. 암문은 비상시에 병기나 식량을 반입하는 통로이자, 때로는 구원병의 출입로로 활용된 일종의 비상출입구이다. 산성의 방어력을 높이기 위해 적이 비교적 쉽게 접근할 수 있는 고갯마루나 능선에 설치했다. 백운봉암문은 여느 암문과 마찬가지로 성문 상부에 문루는 마련하지 않았다. 성문 양쪽은 장대석으로 그 위 천장 부분은 장대석 여러 매를 걸쳐 만들었다. 이런 양식의 성문을 아치 모양의 홍예식과 구분하여 평거식이라 부른다. 원래 문짝이 있었으나 지금은 없어지고, 문짝을 달았던 원형의 지도릿돌과 일반무의 빗장에 해당되는 장군목을 걸었던 방형 구멍이 남아있다.

▲ 북한산 1-5 지점

▲ 북한산 정상인 백운대(836m)로 블랙야크 명산 100과 북한산 '12 PEAK CHALLENGE' 인증지입니다. 백운봉암문 지점부터 눈발이 날리기 시작해서 정상에 오르니 주변의 봉우리들이 제대로 보이지 않고, 정상에서 백운봉암문으로 반장갑을 낀 채로 철 난간을 잡고 내려가는데 손이 시려워 너무 힘든 구간이었습니다.

▲ 뒤돌아본 숨은벽 능선 갈림길

▲ 백운봉암문 하단(← 대동문 2.6km·북한산대피소 1.3km, ↓ 백운봉암문, 북한산성탐방지원센터 3.3km ↑)에서 대동문 방향으로 진행합니다.

▲ 노적봉 앞(← 대동문 2.1km·북한산대피소 0.8km, ↓ 백운대 0.9km)에서 왼쪽으로 진행합니다.

▲ 용암문(← 용암문공원지킴터 1.1km, ↓ 백운대 1.5km, 대동문 1.5km· 북한산대피소 0.2km ↑)으로 올라가는 길

▲ 블랙야크 북한산 '13 성문 종주' 인증지인 용암문입니다.

용암문은 북한산성의 대동문 북쪽에 있는 암문으로, 산성이 축성된 1711년(숙종 37년)에 지어졌다. 용암봉 아래에 있어서 용암봉암문이라고도 부르며 우이동으로 통하는 관문이다. 암문은 일반 성문과 달리 은밀한 곳에 만들어 전쟁 때에는 비밀통로로 사용하였다. 암문은 그 모양이 홍예가 아닌 방형이라는 것이 특징이며 상부에 문루도 만들지 않는다. 그러나 용암문은 동암문인 보국문과 달리 성 내부 쪽을 홍예형으로 만들었다. 용암문 상부의 여장은 무너졌던 것을 1996년에 새로 복원한 것이다.

▲ 갈림길(↓ 백운대 1.7km·용암문 0.2km, 대동문 1.3km ↑, 북한산성탐방지원센터 4.0km →)

▲ 뒤돌아본 동장대(시단봉) 입구입니다. 블랙야크 북한산 '12 PEAK CHALLENGE' 인증지인 동장대(시단봉)는 현재 보수공사 중이라 직접 올라가지 못하고 우회로로 돌아왔는데요. 바로 위쪽 갈림길에서 블랙야크 인증을 하시면 됩니다.

동장대(東將臺)는 북한산성의 동쪽에 있는 장대로 1712년(숙종 38년)에 지어졌다. 장대는 장군의 지휘소로 북한산성에는 동장대 외에 남장대, 북장대가 있었다. 현재는 동장대만 남아 있다. 동장대는 최고 지휘관이 사용하던 곳으로 장대 중에서도 가장 중요시되었다. 장대의 평면은 장방형이며, 중층 구조로 아래층은 벽 없이 트여 있어서 지휘하기에 편리하도록 했으며, 위층은 창으로 막아 방을 만들어 사용하였다. 장대의 구성이나 모습은 수원 화성의 서장대와 거의 같다. 이 장대는 소실되었던 것을 1996년에 복원한 것이다.

▲ 블랙야크 북한산 '13 성문 종주' 인증지인 대동문입니다.

대동문(大東門)은 북한산성의 동쪽에 있는 성문으로, 산성이 축성된 1711년(숙종 37년)에 지어졌다. 서울의 동북쪽 수유동과 우이동을 연결하는 관문이다. 문의 형식과 모습은 대남문이나 대성문과 같다. 그러나 홍예문은 이 문이 가장 크다. 하부의 홍예문은 통로로 사용되었으며 상부의 단층 문루는 군사적인 목적으로 사용되었다. 문루는 소실되었던 것을 1993년에 새로 복원하였는데 이때 홍예문 상부의 여장도 함께 복원하였다. 문루 바깥쪽에 낮은 담장 형식으로 쌓은 여장은 아군이 몸을 숨기고 활이나 총을 쏠 수 있도록 설치한 군사 시설이다.

▲ 대동문(← 아카데미탐방지원센터 1.9km, ↓ 용암문 1.5km·백운대 3.1km, 보국문 0.6km·대성문 1.2km ↑, 북한산성탐방지원센터 4.5km ↘)에서 북한산성탐방지원센터 방향으로 내려갑니다.

▲ 갈림길 이정표(← 북한산성탐방지원센터 4.4km, 백운대 3.0km ↑)

▲ 삼거리 이정표(← 대남문 1.2km, ↓ 대동문 0.5km, 북한산성탐방지원센터 4.0km →)

▲ 북한 51-04(행궁지 입구, 425m, ← 청수동암문 1.5km, ↓ 대남문 1.5km, 산성탐방지원센터 3.7km ↑)

▲ 태고사 입구(← 북한산성탐방지원센터 3.2km, ↓ 대남문 2.0km, 백운대 2.4km·북한산대피소 0.8km →)에서 오른쪽의 태고사를 다녀옵니다.

▲ 블랙야크 북한산 '11 TEMPLE TOUR' 인증위치인 태고사 대웅보전입니다.

고려 말기에 대표적인 선승이자 왕사·국사를 지낸 태고 보우(太古 普愚, 1301~1382)가 창건한 사찰이다. 보우는 중흥사를 중창하고 그 동편에 암자를 지어 5년간 머물렀는데, 이 암자가 바로 지금의 태고사(太古寺)이다. 고려 멸망 이후 거의 폐허가 되었으나, 북한산성 축조와 함께 승병이 주둔하는 승영사찰로 1713년에 중창되었다. 이 절을 중창한 성능대사가 지은 북한지(北漢誌, 1745년 간행)에는 태고사의 규모는 131칸에 이르면, 경내에는 서적 출판용 목판 5700여 매와 활자 11두(斗), 화약용 흑탄 1,600여 석을 비축하였다"라고 전한다. 현재 태고사에는 지정문화재로 보우의 행적을 기록한 원증국사탑비(보물 제611호)와 그의 사리탑인 원증국사탑(보물 제749호)이 있으며, 비지정문화재로 조선 후기 양식의 사리탑이 다수 남아 있다. 그리고 지금은 없어졌지만 1910년대까지 경내에 5층 석탑이 남아 있었고, 서산대사 휴정(休靜)이 지은 시를 새긴 현액과 영조가 직접 쓴 현액이 걸려 있었다고 전해진다.

▲ 태고사 대웅보전에서 인증을 마치고 태고사 입구(← 대남문 2.0km, ↓ 백운대 2.4km·북한산대피소 0.8km, 북한산성탐방지원센터 3.2km →)로 돌아와서 북한산성탐방지원센터 방향으로 진행합니다.

▲ 뒤돌아본 대한불교조계종 중흥사 입구입니다. 오른쪽 길은 태고사에서 내려온 길입니다.

▲ 추사 김정희의 북한산 여정, 고양 북한산 산영루(山映漏)

경기도 문화유산 산영루는 북한산성 내 위치한 대표적인 누각입니다. 당대의 수많은 문인들이 사랑했던 곳으로 여러 시문들을 남긴 장소입니다. 특히 추사 김정희는 산영루를 사랑하여 「삼각산기행시축」에 1편, 「완당전집」에 3편의 시를 남겼습니다. 아래의 시는 젊은 시절 추사가 아버지와 함께 산영루를 유람하며 그 아름다움을 노래한 시입니다.

고목 숲속에서 나그네 발걸음을 멈추면,

어지런 물결이 석양 저문 산을 울린다.

예부터 명승지로 알려진 이 정자에 올라,

꽃 난간 기대서니 편히 돌아가길 잊게 되네

「삼각산기행시축」 중에서

▲ 삼거리 이정표(← 부암동암문 0.9km·부황사 0.5km, ↓ 대남문 2.3km, 북한산성탐방지원센터 2.9km ↑)

▲ 노적사 입구(↓ 대동문 2.4km, 노적사 →)에서 오른쪽의 노적사로 올라갑니다.

▲ 노적사

▲ 블랙야크 북한산 '11 TEMPLE TOUR' 인증위치인 노적사 대웅전입니다.

1711년(숙종 37)에 북한산성을 축성한 뒤, 성내의 군사 요충지에 사찰 13곳을 건립하여 산성의 수비와 성곽 관리를 맡겼다. 이런 사찰을 승영사찰(僧營寺刹)이라 하는데, 이곳에 승군을 주둔시키고 무기를 보관하는 창고를 두어 병영의 역할을 겸하게 하였다. 노적사도 승영사찰이었는데, 당시에는 진국사(鎭國寺)라 했다. 위치로 미루어 중성의 수축과 방어를 맡았던 것으로 추측된다. 북한산성 축성 과정과 현황을 정리한 북한지(北漢誌, 1745년 간행)에는 전국사는 노적봉(露積峯) 아래에 있으며, 85칸으로, 승려 성능(聖能)이 창건하였다고 기록돼 있다. 현재 경내에 있는 대웅전·나한전·삼성각·종각·요사채 등의 건물과 석불입상은 모두 최근에 지은 것으로, 옛 진국사의 모습은 전혀 남아 있지 않다. 다만, 경내 입구에 자리하고 있는 돌사자상만이 옛 진국사의 존재를 알려준다. 돌사자상의 몸통에는 안장이 채워져 있으며 안장 위에는 대좌가 마련되어 있다. 이 대좌에는 조선 후기에 유행한 문수보살 동자상이 모셔졌을 것으로 추측된다.

▲ 노적사 표지석과 운하교

▲ 중성문

▲ 블랙야크 북한산 '13 성문 종주' 인증지인 중성문입니다.

북한산의 노적봉과 증취봉 사이의 협곡에 쌓은 중성(中城)에 설치된 성문이다. 대서문에서 이곳에 이르는 지역은 지형이 비교적 평탄해 적의 공격에 취약한 구역이었다. 이를 보완하기 위해 이곳에 적의 공격을 이중으로 방어할 수 있는 차단성인 중성을 쌓았다. 중선 안쪽은 북한산성의 내성에 해당되는데, 이 내성에 행궁·중흥사·상창 등의 주요 시설이 집중되어 있었다. 중성문의 수비를 담당했던 군부대는 대서문과 대남문의 수비를 맡았던 어영청 유영이었다. 현재의 중성문은 석측기단인 육측부, 그 위에 올려진 문루, 무지개 모양의 출입구인 홍예문을 갖춘 전형적인 대문의 모습을 하고 있다. 홍예 양쪽에 문루의 배수시설인 누혈이 하나씩 설치돼 있다. 바깥쪽 홍예 안쪽에는 문짝을 달았던 원형의 지도릿돌과 장군목을 걸쳤던 방형의 구멍이 남아 있다. 규모는 대서문보다 조금 작은 편이다. 문루는 1998년 복원했는데, 1958년에 복원한 대선문의 문루보다 40년이 늦어 복원기술의 변화를 엿볼 수 있다. 중성문 옆의 암반에 폭 2.1m, 높이 1.8m 규모의 작은 암문이 숨겨져 있다. 이 암문은 원래 이름이 없었으나 성 안에서 생긴 시신이 중성문을 통과하지 못하고 이 문을 통해 나간다고 해 시구문이라 불렀다. 한편, 중성문 바로 옆을 흐르는 계곡에는 수문이 설치돼 있었으나 현재는 남아있지 않다.

▲ 법용사(← 의상봉 1.1km·국녕사 0.6km, ↓ 대남문 3.3km, 북한산성탐방지원센터 1.9km ↑)

▲ 새마을교(← 진행방향, ↓ 백운대 4.1km·대남문 3.7km·북한산대피소 2.5km, 백운대 2.6km·원효봉 1.2km →)

▲ 무량사(無量寺)

▲ 대서문(大西門)

▲ 블랙야크 북한산 '13 성문 종주' 인증지인 대서문입니다.

북한산성의 정문으로, 성문 16곳 중에서 가장 낮은 지점에 위치한다. 1712년(숙종 38) 숙종이 북한산성에 행차했을 때, 이 대서문을 통해 성내로 들어갔다. 과거 성내에 마을이 있었을 당시엔 주민들이 대대로 이용했던 성문이기도 하다. 지금의 문루는 1958년에 복원한 것으로 북한산성 문루 중에서 가장 오래되었다. 문루의 형식은 우진각지붕으로 문루의 일반적인 지붕 형태를 따르고 있다. 관영 건물이므로 지붕의 용마루와 추녀마루를 강회로 마감하였다. 누각에 '북한산성 대서문 중수기'가 걸려 있어 중수 내역을 전해 준다. 문루의 배수시설로 용머리 모양의 누혈(漏穴:물이 흘러내리도록 구멍을 뚫은 돌)을 성문 앞뒤로 두었다. 성 밖을 바라보는 용은 입을 벌려 누혈의 구실을 제대로 하게 하였으나, 성문 안쪽에 잇는 용은 입을 다물고 있어 장식용으로 설치했음을 알 수 있다. 문루 정면에는 여장을 설치하였는데, 한 장의 화강암으로 만든 점이 특징적이다. 북한산성의 대문 6곳 모두에는 이런 독특한 형식의 여장이 올려져 있다. 이 대서문을 통과하여 중성문을 거쳐 대남문에 이르는 길은 북한산성의 주요 간선도로였는데, 이 대문 3곳을 맡아서 수비·관리하였던 군부대는 어영청 유영이었다.

▲ BAC 라운지 북한산점으로 올라갑니다.

▲ 블랙야크 'BAC 라운지 북한산점' 인증지입니다.

▲ 북한산성탐방지원센터

▲ 북한산성입구 교차로

▲ 북한산성 입구(12234) 버스정류장(서울 은평구 진관동)에서 북한산 산행을 마칩니다. 오늘은 블랙야크 북한산 12 PEAK CHALLENGE 3곳, 13 성문 종주 7곳, 11 TEMPLE 3곳, BAC 라운지 북한산점 등 총 14곳을 인증했습니다.

함께 보면 좋은 글

2017.03.11-북한산성 16문 스탬프 투어 ① 북한산성입구 정류장 ~ 의상봉 ~ 용출봉 ~ 문수봉 ~ 대남문